【长三角遇上大湾区】共执椽笔绘山河:改革联动 全域协同

开栏语:在中国经济版图上,长三角与大湾区交相辉映、激荡共鸣,犹如动能澎湃的两大引擎,驱动着中国巨轮破浪前行。今年全国两会,习近平总书记在参加江苏代表团审议时强调,“经济大省在落实国家重大发展战略上应有更大的担当”,“江苏要在长三角一体化发展和长江经济带发展等发展战略中主动作为、协同联动,要加强与京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等战略的对接”。总书记的重要讲话和重要指示精神,为两大区域携手同行、共挑大梁提供了根本遵循。《江苏新时空》10月4日起推出大型全媒体新闻行动《长三角遇上大湾区·共执椽笔绘山河》,从产业协同、科技创新、制度联动、开放合作、文旅融合等多个维度,聚焦两大区域在加快构建新发展格局、推进中国式现代化中“各美其美、美美与共”的实践图景。

长江奔腾,串联起长三角 “链上协同” 的产业图景;珠江潮涌,铺展大湾区 “跨境破壁” 的改革画卷。作为中国经济高质量发展的两大核心增长极,长三角与大湾区始终以制度创新为钥,不断解锁区域协同的新可能。今天的大型全媒体新闻行动《长三角遇上大湾区》,带您走进审批窗口、生产车间与跨境口岸,见证制度创新如何让 “壁垒” 变 “通途”,释放双区高质量发展新动能。

【长三角:标准互认 产业“串珠成链”】

荔枝新闻中心记者文坤说:“太浦河上,沪苏浙三地交汇处,这座形似 ‘四合院’ 的方厅水院,就坐落在 ‘长三角原点’。而它所在的青浦、嘉善、吴江,自 2019 年起有了一个共同的名字——长三角生态绿色一体化发展示范区,这里是全国区域协同的 ‘试验田’。”

从太湖蜿蜒至黄浦江,太浦河曾见证长三角人民共抗水患的历史;如今,河面上的方厅水院,用横跨水上的步行桥象征省域互连—— 但鲜少有人知道,这座全国首个跨省域房建项目,建设之初就卡在了 “标准不统一” 上。

方厅水院项目经理胡国民说:“首先在各种手续和流程办理当中就会发现各地的标准不一致,流程也不统一,就会出现我的一个证照,需要跑到三地拿三份文件、盖三个章,变成了原来的三倍的工作。”

文坤说:“破题之道,就藏在这 ‘一个章’ 里!通过吴江、嘉善委托青浦统一审批,原本需要三个公章的文件,现在 ‘一个文件一个章’就能搞定,真正实现了跨区域 ‘减环节、提效率’。”

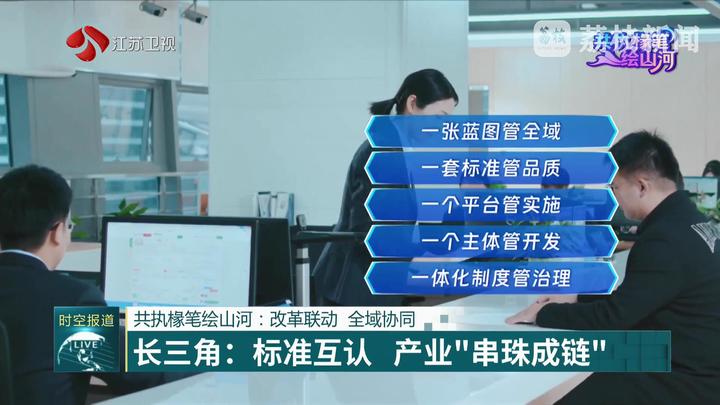

记者在走访中了解到,在 “水乡客厅” 建设中,示范区创新形成全流程一体化审批模式,从土地划拨到桩基施工许可,全过程不超过 24 小时,创下跨区域 “拿地即开工” 的纪录。不仅如此,这套包含 “一张蓝图管全域”“一套标准管品质”“一个平台管实施”“一个主体管开发”“一体化制度管治理” 的 “五个一” 制度设计,也成为省际项目建设的通用范本。如今,作为长三角一体化发展的先手棋和突破口,示范区已形成了一大批具有全国首创性的一体化制度创新成果。

长三角一体化示范区执委会副主任黄鸿鸿说:“在跨省域高新区建设方面,示范区正在规划全国第一个跨省域高新区。在公共服务便利共享方面,在推进跨省域医联体联合备案、医联体内部医师异地执业等。这些都为老百姓、为企业带来实实在在的获得感。”

下好改革先手棋,共促长三角一体化。如今,沪苏浙皖三省一市正以改革实践贯通产业链、规则链、民生链,创造出越来越多的“长三角经验”:“联动接卸”模式让安徽有了“出海口”,更多城市从“腹地”走向“前沿”;文旅部门签订跨省“客源互送”协议,惠民政策共建共享,文旅消费有了“升级版”;市场监管部门搭建“信用长三角”平台,实现“一地失信、全域受限”;40类高频电子证照共享互认,78个居民服务事项“一卡通用”,203项高频政务服务和应用实现跨省“一网通办”……有为政府与有效市场的同频共振、双向奔赴,催生了“制度创新——要素流通——产业升级”的正向循环,不仅为长三角区域的经济发展注入持久动能,也为全国统一大市场建设探索了可行路径。

【大湾区:跨境破壁 要素 “无感流动”】

荔枝新闻中心记者张贺说:“我现在在港珠澳大桥珠海公路口岸入境客车通道,我身旁,一辆辆港澳单牌车正有序通过全国海关首个客货车‘一站式’系统,这个系统可以实现通关车辆‘一次读取,分别处置,一次抬杆,高效验放’。”

互联互通是区域融合发展的重要支撑,作为中央支持粤港澳大湾区建设的标志性政策,2023 年 “澳车北上”“港车北上” 相继落地,这一重大改革举措实现了核发电子牌证、免担保政策、跨境车险“等效先认”、创新申办模式等“四个首创”。针对“北上”车辆特点量身定制的备案流程,也让港澳车主不出家门,在网上就可一次性完成车主、车辆信息备案及电子车卡的绑定,单宗业务办理时效比之前提升25%。今年 1-8 月,经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境的旅客超2000万人次,车辆超400万辆次,粤港澳“一小时生活圈”正写入现实,极大地促进了大湾区人流、物流、资金流和信息流的高效流动。

香港市民冯浩铭说:“港车北上确实是让我们港澳居民比较方便,如果现在来一趟珠海的话,大概45分钟。现在,我们可以了解更多地方,也可以让我们看一下祖国发展,挺好的。”

一套便利化系统,折射的是大湾区破解 “一国两制三关税区”的智慧。这种 “软联通”,不只是交通出行,更渗透到科研、金融的 “毛细血管”。

张贺说:“我现在是在广州实验室生物样本库,眼前这管进口试剂,是研发呼吸系统疾病疫苗的关键材料,对储存温度要求苛刻,一旦冷链中断就会失效。但就是这样 ‘娇贵’ 的物资,从向海关提交特殊物品出入境卫生检疫审批单到广州海关审批同意,仅用了5天时间。”

效率的跃升,源于2023年广州启动的科研用物资跨境自由流动改革。实验室的工作人员告诉我们,改革实施后,两批正面清单先后出炉,纳入清单的动物干细胞等29项物资可以快速通关,并可以优先办理检疫审批、单证审核、检查等手续,这让不少实验的周期大大缩短,也给研发抢出了 “黄金时间”。

广州实验室办公室副主任李明说:“自从我们纳入试点以来,跨境物资的免税审批,当天就可以办完。跨境物资的特殊物品这一块的通关审批,24小时内就可以审批完。这也是给实验室整个的科研工作带来了很强的支撑作用。目前,实验室有近10款药物和疫苗上市,这背后离不开跨境科研物资的无缝衔接。”

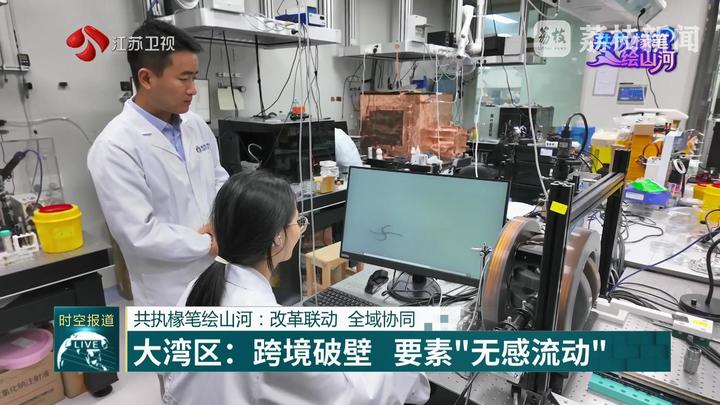

“自由流动”的不仅是样本,还有粤港澳三地高校的人才资源与创新火花。在香港科技大学(广州),记者看到,该校智能制造学域陈模军团队的“用于脑肿瘤的3D打印微型机器人”这一项目已经进入攻坚阶段。在陈模军看来,项目能进展得如此之快,正得益于大湾区破除人才、资金、技术等跨境流动壁垒的改革举措,他们可以直接与香港科技大学的团队共享科研设备、相互交流成果、共同培养人才。

香港科技大学(广州)博士生导师陈模军说:“学生可以随时过去到香港,老师也可以随时过去,非常自由、非常畅通。我们最近有一个芯片的项目,我们需要快速到本部进行芯片测量。粤港当天的往返,就可以极大地促进我们项目的推进以及发展。”

从科研到产业,大湾区“融合发展” 改革持续发力。2019年《粤港澳大湾区发展规划纲要》公布以来,大湾区通过立法创新、技术推动、集成示范、先行先试等一系列改革组合拳,加快推进基础“硬联通”和规则机制“软衔接”,打造“一小时生活圈”,推动三地深度融合,实现优势互补、共同发展。而今的大湾区,深圳盐田港的 “跨境电商退货中心仓”,让海外退货从20天缩至3天;广州白云机场的 “一次查验、全域通关”,让三地货物流转效率提升50%;前海的 “跨境金融便利化” 政策,让企业资金跨境调配从5天变当天到账——粤港澳三地人、车、物、资金等各类要素往来愈加便捷与频繁。2024年,大湾区经济总量约14.79万亿元,超过纽约湾区、旧金山湾区,跻身全球湾区第一梯队,一个更加“流动”的大湾区正在加速形成,一个更加统一的大市场正在向纵深处迈进。

【并肩破浪 为区域协调发展探新路做示范】

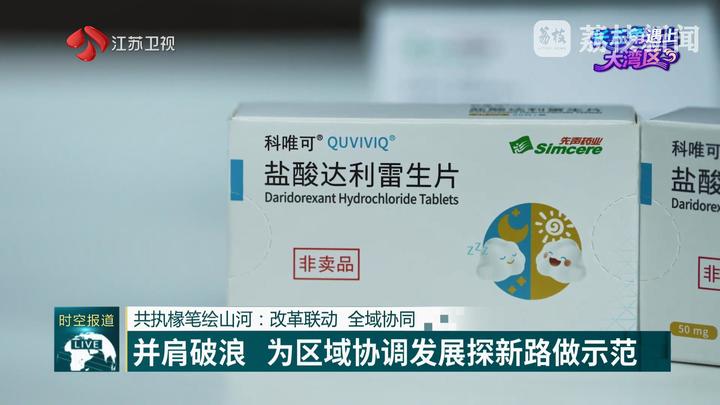

文坤说:“要素流动的便利,让产业链更高效,也让创新成果加速惠及民生。我现在在南京先声药业,最近由企业引进的全球新一代抗失眠药达利雷生正式获批上市——它从源头上规避了传统安眠药成瘾性、长期服用药效衰减等问题,对失眠人群来说是实实在在的 ‘福音’。”

这款药物能快速在内地获批,离不开大湾区的 “助力”!2023 年11月起,香港特区政府推出新政:治疗严重或罕见疾病的新药,若能提供符合要求的本地临床数据并经专家认可,只需提交一个参考药物监管机构的许可,便可在香港申请注册;2024 年,这一机制已扩展至所有新药。受益于香港高效的药物审批流程、灵活的用药机制,以及与国际医疗体系的紧密接轨,先声药业在香港科学园设立了协同创新中心。2024年5月,这款新药在香港率先上市并投入临床,为内地审批提供了宝贵的实践参考。

先声药业首席投资官周高波说:“长三角其实是一个临床转化这样的一个中心,香港对于新药获批的审评过程更加国际化,更加地与国际接轨,这两块地方其实是一个高度的优势互补,长三角的企业能够利用香港成为自己全球化的一个特别重要的前哨点。”

联动改革的深度,还体现在人才与产业的 “双向奔赴” 上。作为科技体制改革的 “试验田”,江苏省产业技术研究院积极探索 “教育科技人才” 一体发展。近年来,他们更是主动拓展大湾区 “朋友圈”,以“产教融合”“拨投结合”“众筹科研”等改革模式为杠杆,撬动与大湾区的深度合作,让两地优势实现 “1+1>2”。

江苏省产业技术研究院副院长郜军说:“在推进和大湾区的合作当中,我们也通过和像大湾区的华南理工、南方科技大学、深圳大学,包括港大、港科大一些高校来联合培养研究生,把我们长三角的江苏的产业课题作为研究生培养的课题来实行双导师;在解决产业技术需求方面,我们通过众筹科研、揭榜挂帅这种方式,也征集到了一部分大湾区的企业、产业的重大技术需求,来联手解决具有关键共性技术意义的需求,实现我们的协同创新。”

从企业到机构再到政府,双区改革联动正在向着更广领域、更深层次拓展延伸。江苏省无锡市率先探索,在产业协同、科技攻关、人才交流等领域开展积极试点,通过设置“科创飞地”,打造“孵化在大湾区、转化在无锡,研发在大湾区、生产在无锡”的协同创新模式。目前,江阴临港前海国际联合创新中心、无锡·横琴粤澳协同创新中心等16家科创飞地已对接大湾区科创资源,一大批高端装备、人工智能、低空经济等领域具备技术创新性和前瞻引领性的企业和团队纷纷落户,并结出累累硕果。

无锡市科技局人才处(对外合作处)处长许文杰说:“我们把大湾区所需和无锡所长有机结合,以‘科创飞地’为平台,实现资源要素的双向开发和产业科技的双向融合,推动更多跨区域合作项目落地,让越来越多大湾区‘0到1’的原创性成果,在无锡转化为‘1到10’‘10到N’的产业化成效,也为无锡产业转型升级、聚变发展注入蓬勃的新生动力。”

今年是长三角一体化上升为国家战略七周年,粤港澳大湾区建设也已经进入第七个年头,两大区域在落实国家重大战略中勇挑大梁,既彰显特色又互学互鉴。从共建创新平台到产业链协同互补,从“一网通办”到金融市场互联互通,从跨区域污染联防联治到人才流动资格互认……“湾区经验”与“长三角智慧”相互赋能,为全国区域协调发展探新路、做示范。面对未来,两大区域正从初期的“硬件对接”和“项目合作”,向深层次的“规则对接”与“制度创新”迈进,最终实现从 “各自突破” 走向 “全域共赢”,携手打造代表中国参与全球顶级竞争的世界级城市群。

澳门城市大学副校长叶桂平说:“长三角与大湾区作为国家发展的‘双引擎’,在改革创新,特别是在规则与标准互认领域,既有各自独特的探索,也有很多可以相互借鉴的地方,未来长三角与大湾区,可以共设‘政策飞地’与合作园区,共建‘区域协同标准’体系,推动两大区域创新要素的自由流动和高效配置,为全面深化改革探索新途径。”

- 快了!如常高速黄桥至泰兴段最新进展!2025-12-14

- “鸟导”王学辉:为城市生态写下光影注脚2025-12-14

- 锚定目标,奋力冲刺!靖江经济发展向新向好2025-12-14

- “小体量”承载“大主题” 姜堰数字化产品讲“活”理论2025-12-14

- 经济大省挑大梁·高手在“民”间|五谷丰登,诠释何以“新鲁商”2025-12-14

- 经济大省挑大梁|江苏无锡:万亿城市携手共赢,下好区域协同发展2025-12-14