“县”在起笔 青绿绘江山 | “白色黄金”回归,碧水清波里藏着生态密码

编者按:今年是习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念提出二十周年。二十年来,“两山”理念如一抹青绿泼洒神州,勾勒万千生态画卷。落笔处,是人与自然共生共荣、和谐发展的多彩中国。在江苏省互联网信息办公室的指导下,江苏省广播电视总台推出《“县”在起笔!青绿绘江山》融媒体行动,深度解码“两山”实践生动样本,探寻县域“中国色”如何绘就,邀你共读绿色发展的时代答卷。

清晨的吴江鼋荡,水波轻漾。

一网银白的白鱼骤然跃出水面——这抹吴江人餐桌上的“白色黄金”,正是“两山”理念在这片鱼米之乡落地生根的鲜活注脚。

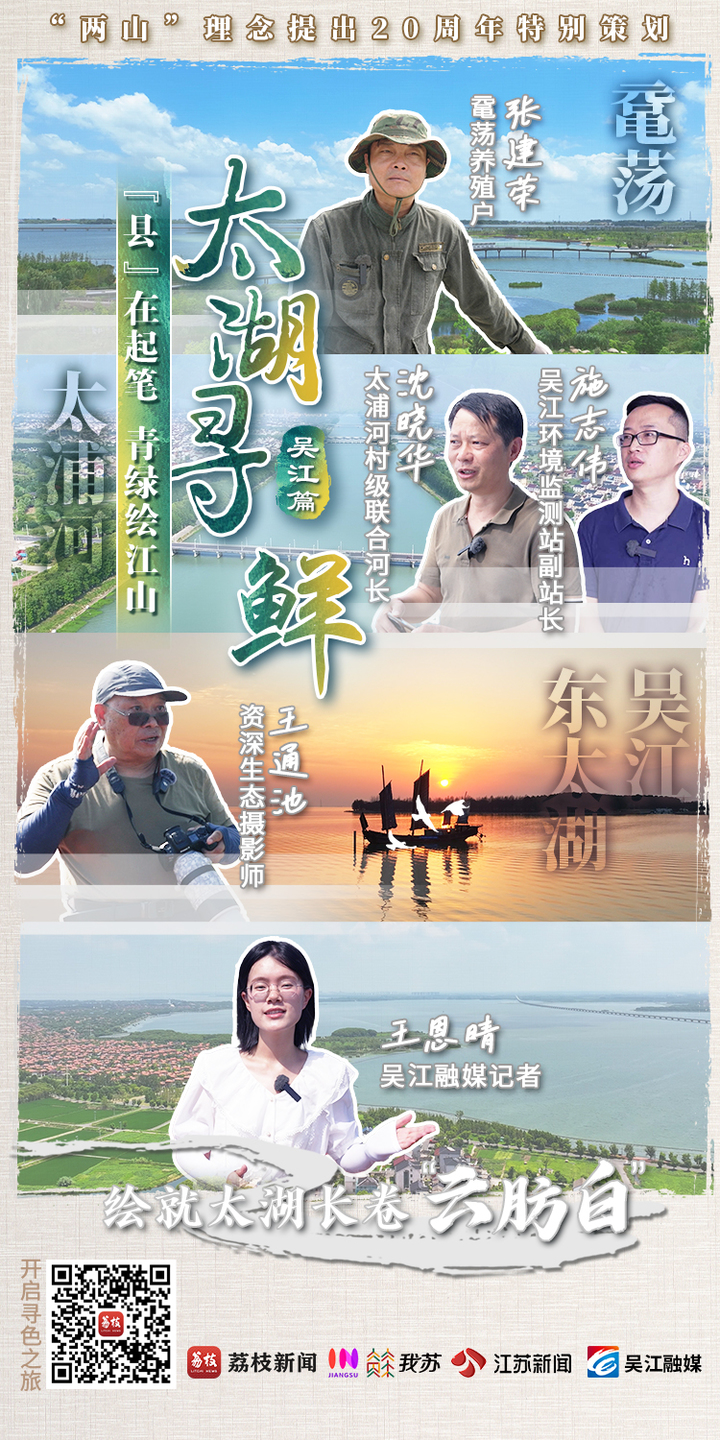

这网“白色黄金”如何重归视野?记者来到东太湖流域,蹲点捕捞现场,探访跨域治水,体验拍鸟,与四位亲历者对话,解锁“白色黄金”回归背后的生态密码。

太湖三白“游”回来 水质变好的“活答卷”

“以前鼋荡里很少见到三白,这几年水质好了,野生的白鱼、银鱼、白虾又多了起来!”鼋荡生态养殖基地养殖户张建荣捧着刚捕的白鱼,眼角眉梢都是笑意。

作为太湖流域的“水韵客厅”,吴江人对太湖三白有着刻在骨子里的情愫。2020年太湖全面禁捕后,曾一度难觅踪迹的三白,悄然在鼋荡等太湖周边的湖荡活跃起来。如今它们不仅游回了餐桌,更成了生态治理的“活答卷”。要知道,三白对水质和环境的要求极高,它们的回归,就是最直观的水质“成绩单”。

在元荡村经营农家乐的李健对此也感受颇深:“鼋荡里的河鲜到我们餐桌不超过两小时,客人就认这个‘鲜’字!水好鱼好,我的生意自然越来越好。”从“靠水吃水”到“养水富民”,这份生态红利正在惠及越来越多的普通人。

跨域协同治水 太浦河的“联合守护”与“智慧密码”

三白回归的背后,藏着一场长三角跨域治水的攻坚战。“以前治水靠‘单打独斗’,现在三地联动,再难的问题我们也能合力解决。”在连接江浙沪的太浦河畔,村级联合河长沈晓华正拿着手机巡河,在他的工作群里,既有吴江的同事,也有浙江、上海的伙伴。

这条源于东太湖、流经江浙沪的“生态丝带”,曾是跨界水体治理的难点。2019年长三角生态绿色一体化发展示范区成立后,青吴嘉三地打破行政壁垒,创新建立联合河湖长制。如今,太浦河水质已连续7年稳定在Ⅱ类,水面浮游植物种类比十年前增加了13种,达到71种。

治水不只靠“人巡”,更靠“智防”。吴江生态环境监测站副站长施志伟点开“太浦河云管家”平台,只见30公里外的水质数据、水面动态等实时情况显示在屏幕上。“天上有无人机巡查,水上有自动站监测,岸上有智慧平台调度,‘天上、桥上、水上、岸上’的立体网络,让吴江的治水更科学高效。”碧水清波有了科技护航。

不止鱼鲜 太湖边的“鸟类朋友圈”越来越热闹

生态变好的不只是河荡,太湖沿岸的生物多样性也在悄然“升级”。

清晨的吴江东太湖岸堤,生态摄影师王通池正举着相机拍摄水鸟,镜头里的鸟儿正惬意戏水。“你看这只鸟在洗澡呢!”他笑着说,自己在太湖边观察鸟类5年,见证湖边的白天鹅数量从最初的2只,慢慢变成8只、35只,如今已有56只。“环境不好,鸟不会来。现在鸟多了,就是生态向好的最好证明。”

2024年数据显示,太湖水质创下30年来最好水平,首次实现全年达良好湖泊标准,水生生物多样性指数升至“优秀”,流域物种数增加到6899种。在太湖边的一片小树林里,白鹭早出晚归,这里成了它们安稳的家园。

鱼翔浅底的鼋荡、水清岸绿的太浦河、鸥鸟翔集的太湖,三水相依,共同勾勒出吴江的生态底色。

要问属于吴江的“中国色”是什么?或许就是这抹温润如脂的云肪白

它是太湖三白的凝脂,是白鹭翅尖的轻盈,更是生态与发展共生的亮色

当太湖三白游回餐桌,当太浦河“云管家”守护碧水,当珍稀鸟类频现湖畔

这片鱼米之乡的新故事,正绘就着长三角生态绿色一体化发展的崭新画卷

- 江苏淮安:绿色智慧“双引擎”镌刻港航“畅美图”2026-01-29

- 一场跨越山海的双向奔赴——2026香港各界人士无锡行侧记2026-01-29

- 江苏扬州:一场“扬味大集”燃动新春消费2026-01-29

- 江苏苏州:16年培育19家上市公司 一家苏州“耐心资本”的“硬核2026-01-29

- 江苏南京:“顶天立地”,引领新质生产力跃迁2026-01-29

- 【人大代表在身边】履职一年间 | 张奎峰代表:为“三农”发声 推2026-01-29